2019年09月30日

ホルスター製作 その3 亀の甲ホック編

今回は各種金具を取り付けて行きます。

各種金具の取り付けにはハンドプレス機を用います。

老人は→マテックス精工のハンドプレス機を使用しています。国産で各部の精度が確実に出ているのとカム式で軽い力でプレス作業が出来るからです。

金具の取り付けは手打ちでも可能ですが、垂直に打ち込むのは熟練を要するのとハンマーの打撃による近隣への騒音を配慮するとプレス機を使用した方が良いでしょう。

レザークラフト初心者の方は4000円程度で購入出来るドリルスタンドにドリルチャックを取り付けた物でも代用が可能です。

プレス機自体は汎用なので用途により加工が必要です。老人はプレス機に合わせたストレートシャンクを自作して16mmのドリルチャックと組み合わせてあります。

直径16mmまでであれば手打ち式の各種工具を取り付ける事が可能です。

ハンドルも延長して厚みのある革でも軽い力でプレス出来るようにカスタムしてあります。

目を惹くガイコツハンドルは100均で購入したレジン製置物を加工した物です。老人の遊び心とでも申しましょうか。

画像はドットボタンの取り付けの様子です。ポンチで穴を開けてから打ち具に付け替えてボタンをカシメます。

ベルトに亀の甲ホックを取り付けます。日本では『亀の甲ホック』『キボシ式ホック』と呼ばれているタイプのボタンですが米国に於ける正式な名称ではありません。

海外への問い合わせの際に亀の甲ホックやキボシ式ホックと言ってもアメリカ人には通じません。

画像を送って問い合わせるのが一番ですがセキュリティの問題から得体の知れないファイルを開かない業者も多く、名称で問い合わせるのが確実です。

正式な名称に関しては敢えてブログでは紹介しません。また何処かの馬鹿が貴重なヴィンテージパーツを買い占めて市場を枯渇させてしまうからです。

バブル期に金に物を言わせて日本人バイヤーがヴィンテージ物を買い漁った為、日本人に対して反感を持っている外国人も少なからず存在します。

ヴィンテージカーなどの個人売買では「日本人には売らない。」と明言している外国人さえいます。

老人も長い人生の中で色々と見てきましたが、これ見よがしに自分の経歴を語ったり自慢話をするつもりは毛頭ありません。

武勇伝や下らない自慢話をする人は何処に行っても嫌われます。

プレスでスリット状の穴を開けてホックの爪を通します。

穴開けにはレースかがり用の『平目打ち』が便利です。綺麗なスリット状の穴を開ける事が出来ます。

背面用の金具を被せて爪を折ります。

爪を折る順番は画像の通りです。対角線で爪を折って行かないとホックが片側に引っ張られてしまいます。

これで亀の甲ホックの取り付けは完了です。

続いてキボシ側を取り付けます。

キボシの取り付けにはコツが必要でホルスター製作では鬼門とも言えます。

キボシを穴に通します。

しかし、老人製ホルスターは官給品よりも厚い革を使っている為、キボシの足が出て来ません。

そこで穴の周囲の革を丁寧に削ります。削り過ぎに注意しないとキボシ取り付け後の強度に影響します。

キボシの足が出ましたので、これでカシメる事が出来ます。

座金をキボシの足にセットしてプレス機でカシメます。

画像のような状態にカシメられればキボシの取り付けは完了です。

海外製レプリカにはこのカシメが甘い個体や座金をセットせずにカシメてある雑な作りの個体が多く、たった一度の開閉でキボシが外れてしまう事が非常に多いです。

リペアにはホルスターのステッチをほどいて接着を剥がす必要がありますし、専用の工具が必要になります。

恐らく個人レベルでは難易度の高いリペアになると思います。

新品の亀の甲ホックの開閉が渋く、強引な開閉を繰り返している内にキボシが外れてしまった経験を持つ方は一人や二人では無いでしょう。

ナム戦に於ける特殊部隊の装備として人気の高いBAR ベルトにもキボシ部分が破損した個体を多く見掛けます。

それは官給品に使用されているキボシは繰り返しの開閉に耐えられるように予め肉が盛られており、角が立っているからです。

開閉に伴いこの部分が磨耗していく事でスムーズに開閉出来るようになるのですが、実際の軍務なら未だしも年数回のイベント参加では磨耗することもありません。

そこで角を僅かに削って意図的に磨耗した状態にしてやります。

たったこれだけでスムーズに開閉出来るようになります。是非お試し下さい。

記事が長くなってしまったので、『カッパーヘッドリベット』の取り付けは次の記事でご紹介したいと思います。

Posted by 老人ナイフ at 12:26

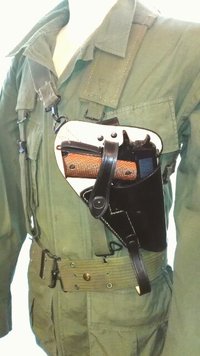

│米軍M3ショルダーホルスター オート用│レザークラフト関連記事